2日目の研修先は

「高エネルギー加速器研究機構(KEK)」

「JAXA筑波宇宙センター」

「物質・材料研究機構(NIMS)」

「理化学研究所」

の4箇所です。

①「高エネルギー加速器研究機構(KEK)」

初めに加速器の仕組みについて基本的な構造を学びました。

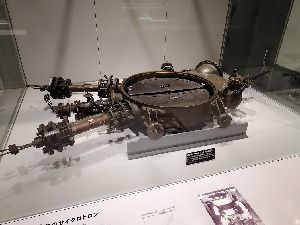

写真下:加速器を見学

写真下:加速器にて粒子が通過する部分

中央のパイプを荷電粒子(電子や陽電子)が通過し,周回を重ねるごとに加速していきます。加速器については3年時に物理で学ぶため,1年生にとっては難しかったと思いますが,素粒子に興味を持つきっかけになったことでしょう。

展示館には「カミオカンデ」で使用されている光電管等も展示されていました。

②「JAXA筑波宇宙センター」

ここでは,日本のロケット開発の歴史やロケットの仕組み等について学びました。

写真下:衛星を見学中

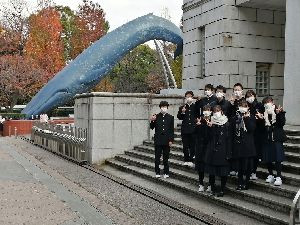

写真下:展示館(スペースドーム)入口にて記念撮影

最後にH-Ⅱロケットの前で記念撮影。

このロケットは実機(予備機のため打ち上げには使われなかったそうです)で全長約50mあるそうです。先端部分に衛星が収納されます。

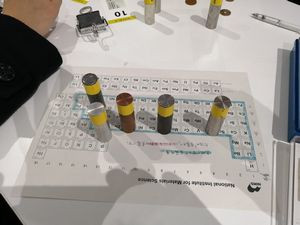

③「物質・材料研究機構(NIMS)」

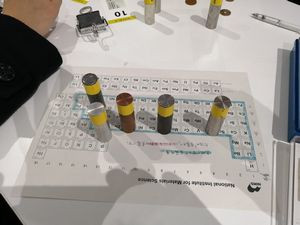

簡単な説明のあと,素材(金属元素)を当てるゲームをしました。

同じ大きさのサンプルですが,色や重さ,磁石に引き寄せられるか等の方法でサンプルの正体を調べていきます。本校では化学は2年生で学びますが,今までの知識と経験をフルに生かしながら推測していきます。

写真下:サンプルと周期表

写真下:検討中の男子および女子チーム

ヒントをもらいながらも最後は正解を導き出すことができました。

チームとして協力していく姿勢は,今後の課題研究にも生かせるでしょう。

写真下:NIMSの中で最も大きな収益となっている蛍光物質だそうです

このサンプルは小さなLEDと組み合わせることで,とてもきれいな色を発光していました。

Youtubeでも様々な研究内容を見られるとのことです。

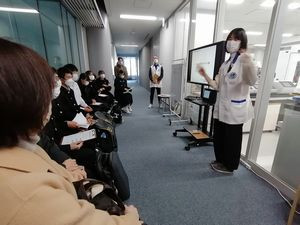

④「理化学研究所」

多分野の研究に取り組まれていますが,今回は農業とAIを組み合わせた研究を行っている研究者の方からお話を伺いました。

写真下:研究内容と実験装置の説明

これからの研究に必要なこと(過去の成果物を組み合わせて新しい価値を見出すこと)や研究に対する姿勢についての話があり,併せて生徒との質疑応答も活発に行われました。

最後の方では,研究以外のこと(進路選択や高校時代の話等)にも質問が及び,3名の研究者(+大学院生)の方々全員から丁寧な回答をいただきました。

研究や研究者の方々を身近に感じることができた有意義な研修となりました。

写真:「データサイエンス」でのテーマ発表の様子

写真:「データサイエンス」でのテーマ発表の様子 写真:鹿大の教授から指導をいただく「数学・情報」の発表者

写真:鹿大の教授から指導をいただく「数学・情報」の発表者 写真:同じテーマの中で3~4人のグループを作ります

写真:同じテーマの中で3~4人のグループを作ります