1年SSH ~ミニ課題研究発表会予選~

10月13日(金) ミニ課題研究発表会の予選が各学級で行われました。

これまで1年生は、3~4人1組で、SS探究の時間にそれぞれのテーマについて夏休み後半からミニ課題研究を行い,今日はその成果の発表を各学級で行いました。

写真下:発表の様子

どのグループも、工夫されたよい発表だったと思います。

ある学級では「強い橋の構造について」「最強の紙飛行機をつくろう」「身の回りの素材の吸水性」「反復学習による処理速度の変化」などのテーマについて発表が行われ,中にはスライドに実験の様子を映したり,実験で実際に使用した素材を示したグループもありました。

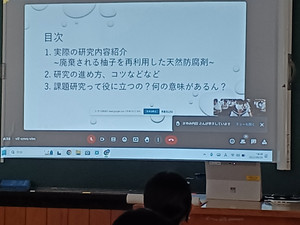

写真下:発表のスライドや実験で使用した素材

発表や研究内容をみんなで評価し、各学級の上位2グループが本戦に進みます。

今回発表してみて気がついたことや,友達の発表の中で参考になったことなどを今後の研究に生かしてほしいと思います。

そして、各学級で選ばれた上位2グループのみなさん、本戦でも頑張ってください。